La foi en Angola : quand la religion devient un commerce millionnaire

La foi en Angola, bien que sacrée, s’est transformée en l’un des commerces les plus lucratifs. Découvrez comment les églises nationales et étrangères exploitent la croyance populaire et le silence de l’État, dans un marché millionnaire nourri par l’espoir et la pauvreté.

10/18/20254 min temps de lecture

La Foi et le Commerce des Églises en Angola : Quand l’Autel Devient une Entreprise

Quand l’autel se transforme en comptoir

En Angola, la foi n’est plus seulement une affaire spirituelle — elle est devenue un commerce millionnaire.

Dans un pays où la pauvreté et le chômage demeurent élevés, la religion prospère comme le dernier refuge de l’espoir pour des millions de citoyens.

Mais, entre promesses de miracles et campagnes de prospérité, ce qui devrait être sacré se transforme souvent en marchandise.

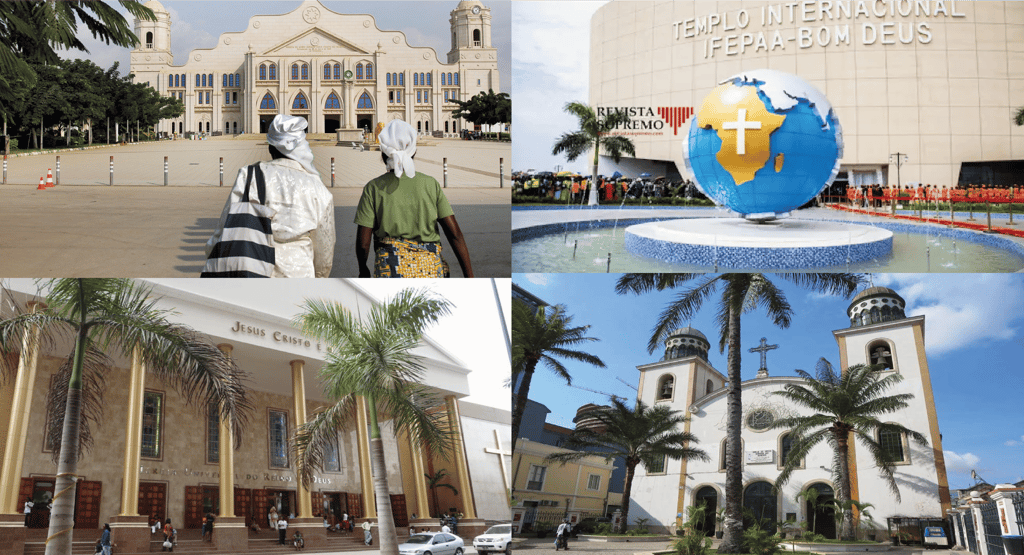

Des temples surgissent à chaque coin de rue, de Luanda à Huambo, avec la même rapidité qu’ils disparaissent.

Des pasteurs autoproclamés, des « prophètes » et des « apôtres » se multiplient au nom de Dieu, tandis que l’État observe — et, dans bien des cas, profite du silence.

Du prophète au millionnaire

L’histoire de la foi angolaise porte un nom incontournable : Simão Gonçalves Toco, fondateur du mouvement tocoïste.

Dans les années 1940, Toco prêchait la libération spirituelle et culturelle du peuple noir en pleine époque coloniale.

Son mouvement, Notre Seigneur Jésus-Christ dans le Monde, symbolisait l’autonomie africaine face aux églises européennes et à leurs structures de domination.

Des décennies plus tard, une partie de cet héritage spirituel s’est transformée en un empire religieux et économique.

Le tocoïsme a grandi, s’est divisé en branches et a accumulé une influence politique, médiatique et financière.

Aujourd’hui, c’est l’une des plus grandes églises d’Angola — admise par certains, critiquée par d’autres qui l’accusent d’avoir perdu son essence spirituelle au profit du pouvoir matériel.

👉 Pour mieux comprendre cette évolution, lisez : Histoire du Tocoïsme et l’héritage de Simão Toco (lien interne).

La foi qui rapporte

Au cours des trente dernières années, le pays a vu naître des centaines de nouvelles églises, certaines enregistrées, d’autres totalement informelles.

Dans plusieurs quartiers de Luanda, il y a plus d’églises que d’écoles.

Et pendant que les fidèles remplissent les cultes dans l’espoir d’une bénédiction, les dirigeants religieux accumulent richesses et influence.

Selon des données du Ministère de la Culture angolais, plus d’un millier d’églises ne sont pas reconnues officiellement.

Beaucoup opèrent sans aucune surveillance, exemptées d’impôts et sans rendre de comptes à l’État.

La foi est ainsi devenue l’un des secteurs les plus rentables du pays, alimenté par les dons et les “contributions volontaires” qui génèrent chaque mois des millions de kwanzas.

Les églises étrangères et l’empire importé

L’ouverture économique d’après-guerre a transformé l’Angola en terre d’accueil pour les églises étrangères, notamment venues du Brésil, des États-Unis et du Nigeria.

La plus influente d’entre elles est l’Église Universelle du Royaume de Dieu, arrivée avec la promesse de prospérité et de salut.

Mais son parcours en Angola a été marqué par des scandales, des luttes internes et des accusations d’exploitation de la foi.

D’autres dénominations ont suivi la même voie, transformant le pupitre en plateforme d’affaires.

En vendant des “eaux miraculeuses”, des “campagnes de délivrance” ou des “semences de foi”, ces églises importées se sont adaptées au contexte angolais : un peuple profondément croyant, mais vulnérable.

👉 À lire également : Religion et politique en Angola : une alliance dangereuse (lien interne).

L’État et le silence complice

Le gouvernement angolais dispose de lois pour réguler l’enregistrement des églises, mais leur application reste faible et sélective.

Beaucoup d’institutions religieuses opèrent depuis des années sans autorisation, profitant du vide juridique et du manque de contrôle.

Et lorsque l’État tente d’intervenir, il est accusé de violer la liberté religieuse — un argument parfait pour ceux qui tirent profit du désordre.

De plus, le lien entre religion et politique devient de plus en plus évident.

Certains dirigeants religieux participent à des campagnes électorales, bénissent des candidats et mobilisent les fidèles au profit de partis politiques.

En échange, ils obtiennent protection, terrains et accès privilégié au pouvoir.

Selon DW Afrique, “la foi est devenue un outil d’influence politique et économique, utilisé à la fois par les leaders religieux et les responsables gouvernementaux”.

L’économie de la croyance

La prolifération des églises reflète, en partie, l’échec de l’État.

Là où il n’y a pas de services publics, il y a des temples.

Là où il n’y a pas d’emplois, on crée des “missions”.

L’église remplace l’État — mais à un prix élevé.

À mesure que la pauvreté augmente, la dépendance spirituelle s’intensifie.

Et cette dépendance maintient le peuple à genoux, croyant que le changement viendra du ciel, alors qu’il devrait venir de la citoyenneté, de l’éducation et de l’action collective.

Foi ou soumission ?

Critiquer le commerce de la foi n’est pas attaquer Dieu — c’est dénoncer la manière dont son nom est exploité pour enrichir quelques-uns et réduire les autres au silence.

La véritable spiritualité libère ; la religion utilisée comme commerce, enferme.

La foi doit inspirer l’action, non la soumission.

Mais lorsque le peuple remet son pouvoir de transformation à des hommes qui se disent envoyés de Dieu, la foi cesse d’être libératrice et devient un instrument de domination.

Une foi qui s’éveille

Il existe des leaders religieux sincères, des églises qui servent véritablement leurs communautés et des fidèles qui vivent leur foi avec conscience.

Le défi, aujourd’hui, est de séparer le sacré de l’intérêt, la spiritualité de la manipulation.

L’Angola a besoin d’une foi nouvelle — une foi qui questionne, éduque et éveille.

Car le vrai miracle n’est pas de remplir des temples,

mais d’éveiller les consciences.

📍 Par Paulo Muhongo

🗓️ Publié le 17 octobre 2024

📰 Opinion — Sur la Vague des Mots

Sources et Lectures Recommandées

DW Afrique – Églises illégales et commerce de la foi en Angola

Histoire du Tocoïsme et l’héritage de Simão Toco (lien interne)

Religion et politique en Angola : une alliance dangereuse (lien interne)